丝绸之路上失落的记忆——龟兹

发布时间:2021-05-14 20:49:05 访问量:

你或许听过西域去过敦煌,那你是否听过千年楼兰、乐都龟兹、交河故城、婼羌古国、车师前国、车师后国……那些你听过的,或是没听过的西域古国,它们多沿着丝路而生、随着丝路而盛,最终又随着丝路的没落而逐渐一一消失。

龟兹国(梵语Kucina)又称丘慈、邱兹、丘兹,是中国古代西域大国之一。它不仅是汉唐四大文明在世界上惟一的交汇之处同时还地处丝绸之路上的中西交通要冲。在这里人们以西域的方式歌舞,以东土的姿态劳作。在这片土地上,人们用珍奇的矿物记录他们的信仰,打造成千洞窟保护民族的珍藏。

龟兹乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、篦篥、毛员鼓、都眃鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡籹鼓、铜钹、贝、弹筝、候提鼓、齐鼓、檐鼓等二十种。这些乐器共分三类:有用乐器进行演奏的器乐;乐器配合人声歌唱的声乐;声乐配合舞蹈表演的舞乐。一般演奏一曲龟兹乐曲要用到28种乐器,相比中原传统的八音复杂多了。涂上油漆的羯鼓,可以演奏出激昂铿锵的战斗曲。筚篥与横笛两种常用的龟兹乐器也风靡唐朝。

盛唐时代,洪亮悦耳、朝气蓬勃、别具韵味的龟兹乐舞几乎风靡了中原大地。“逡巡大遍凉州彻,色色龟兹轰绿续”在中原汉人集居的村舍闾巷间,以龟兹乐为代表的西域乐舞成了流行风。元稹在《法曲》一诗中激动地写道:“女为胡妇学胡装,伎进胡音务胡学。”这种代表开放、创新、振奋人心的龟兹乐舞征服了唐代中国,同时还传播到朝鲜、日本、西亚、南亚,东欧等,成为一种具有国际性影响的乐舞。

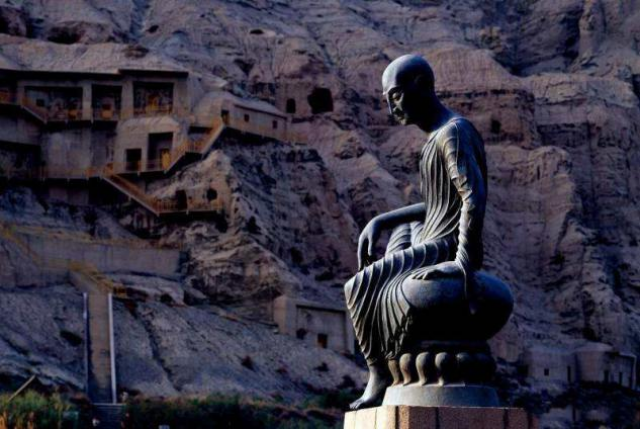

龟兹石窟是世界佛教艺苑和世界文化遗产的重要组成部分。它拥有比莫高窟历史更加久远的石窟艺术,被现代石窟艺术家称做“第二个敦煌莫高窟”。它不仅保存着古代佛教艺术在我国形成、发展和流传演变的清晰脉络,而且对于中国佛教史、美术史、美学理论和古龟兹的社会、历史、经济等领域的研究都有特殊的价值。

尽管龟兹的荣耀早已在风沙中消逝,古老的语言也没有得以流传,只剩下后人无法解开的谜团,然而古老的思想却通过比书籍和民族更恒久的方式流传到今天。当你走近附着着青金石粉末的墙壁,你可以听到跨越两千年的声音。